智农网

![]() 牛产业发展研究及对策——中国牛肉产业发展问题及经验借鉴牛产业发展研究及对策——中国牛肉产业发展问题及经验借鉴

牛产业发展研究及对策——中国牛肉产业发展问题及经验借鉴牛产业发展研究及对策——中国牛肉产业发展问题及经验借鉴

1 产业发展存在问题

1.1 生产成本上升较快,不具有价格优势

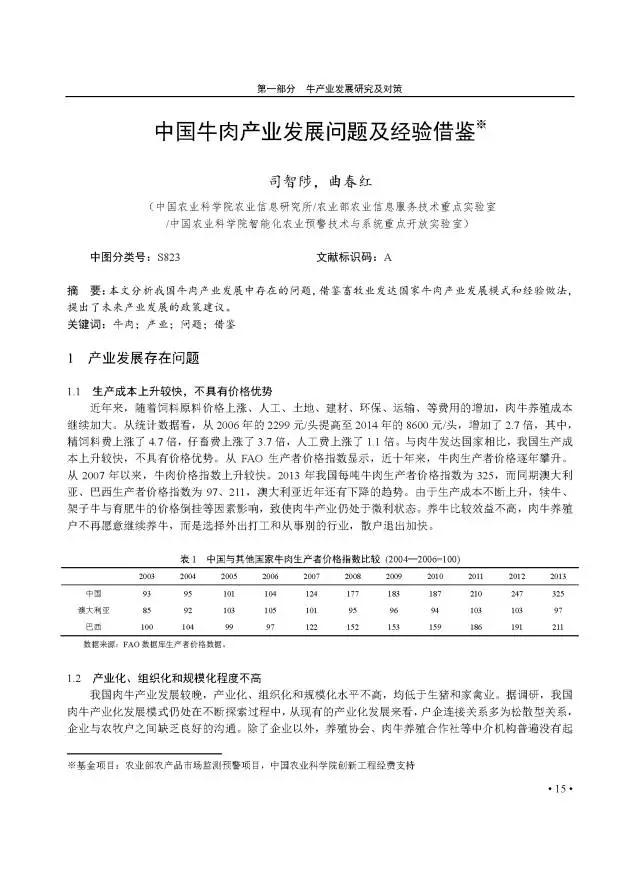

近年来,随着饲料原料价格上涨、人工、土地、建材、环保、运输、等费用的增加,肉牛养殖成本继续加大。从统计数据看,从2006年的2299元/头提高至2014年的8600元/头,增加了2.7倍,其中,精饲料费上涨了4.7倍,仔畜费上涨了3.7倍,人工费上涨了1.1倍。与肉牛发达国家相比,我国生产成本上升较快,不具有价格优势。从FAO生产者价格指数显示,近十年来,牛肉生产者价格逐年攀升。从2007年以来,牛肉价格指数上升较快。2013年我国每吨牛肉生产者价格指数为325,而同期澳大利亚、巴西生产者价格指数为97、211,澳大利亚近年还有下降的趋势。由于生产成本不断上升,犊牛、架子牛与育肥牛的价格倒挂等因素影响,致使肉牛产业仍处于微利状态。养牛比较效益不高,肉牛养殖户不再愿意继续养牛,而是选择外出打工和从事别的行业,散户退出加快。

表1 中国与其他国家牛肉生产者价格指数比较 (2004—2006=100)

数据来源:FAO数据库生产者价格数据。

1.2 产业化、组织化和规模化程度不高

我国肉牛产业发展较晚,产业化、组织化和规模化水平不高,均低于生猪和家禽业。据调研,我国肉牛产业化发展模式仍处在不断探索过程中,从现有的产业化发展来看,户企连接关系多为松散型关系,企业与农牧户之间缺乏良好的沟通。除了企业以外,养殖协会、肉牛养殖合作社等中介机构普遍没有起到有效地连接作用。未能形成良好的企业、合作社(协会)、农户“利益共享、风险共担”的产业化机制。小生产与大市场的矛盾依然突出,生产存在一定的盲目性。

虽然肉牛养殖规模化程度在不断提升,但散养户及小规模养牛户仍占主体,这种分散的小规模养殖,绝大部分是粗放式的饲养管理与经营方式,养殖环境差,科技能力不足,高耗低效,造成肉牛育肥效率低、牛肉品质差、产品缺乏竞争力。2014年我国肉牛年出栏50头以上规模养殖比重仅为27.6%。专门的标准化、规模化肉牛养殖有待进一步普及。

1.3 屠宰加工缺乏标准,难以控制肉类品质

我国肉类在卫生标准和品质质量上还达不到国际市场的要求。虽然国家商务部已经下发了《加强牛羊屠宰管理工作》文件,但由于不具有法律约束力,导致一些地区私屠滥宰现象普遍,甚至一些不法分子未来获得更大经济利益,违法销售注水肉、合成肉等。在分级标准方面,发达国家具有成熟的分级分割标准,实现了对嫩度、蛋白质、脂肪的快速预测。我国虽然有现行的分级、分割标准,但并没有进行市场化的应用。等级的准确评定及胴体合理有效的分割是保证优质优价的有效手段。此外,产品质量安全追溯技术已在发达国家普遍应用,但我国追溯机制还仅停留在部分试点和概念展示阶段。面对国际市场上较严格的技术标准与质量认证要求,我国牛肉产品往往因为不够准入条件而被挡在关外。

1.4 肉牛科技水平进展缓慢

我国肉牛技术水平与发达国家存在很大差距。主要表现在育种技术体系研究基础非常薄弱,我国有54个黄牛品种,但真正得到改良的肉牛品种只有5个,牛种资源未得到充分的研究、开发和利用,有些品质资源已经灭绝或者濒临灭绝。我们不能过度依靠国外肉牛种质资源,对本土黄牛品种的选育支持力度有待加强。我国在肉牛饲料管理上仍处于摸索阶段和比照奶牛配方。肉牛饲料配比还处于比较混乱的状态,生产厂家根据饲料价格而随意改变配比与种类,散户还处于有啥喂啥,啥便宜喂啥的水平。而发达国家肉牛饲养管理和营养调控已达到标准化水平。我国在饲料营养价值评价和饲养标准研究上,依然沿用国外模型或估算大部分参数,落后发达国家数十年水平。

2 牛肉产业国际经验

纵观世界肉牛产业,美国、澳大利亚、新西兰等畜牧业发达国家目前已经完成了从数量型到质量型的转变。发达国家肉牛饲养头数呈下降趋势,主要依靠科技进步提高胴体重和繁殖率来增加牛肉产量。而发展中国家的科技水平含量低,牛肉产量的增加还只依赖存栏头数。集约规模化饲养,专业化分工合作是畜牧业发达国家肉牛生产的基本方式。世界各国根据资源禀赋采取了不同的牛业产业发展模式,可以主要分为北美大规模工厂化模式、西欧适度规模模式、澳洲现代化草原畜牧业模式。

2.1 北美大规模工厂化生产

美国、加拿大地广人稀,资金技术实力雄厚,但劳动力紧缺。北美国家利用现代企业组织形成了规模化、机械化和设备化大生产的畜牧业生产经营模式。在美国大中型牛场占多数,其中中型牛场都有2-5万头牛,大型规模都在30—50万头。这种现代化大牛场成本低而利润水平高,从业人员均为受过高等教育的专业人员,具有一定规模经济效益。美国按肉牛生长发育的不同阶段和牧场的生产目的,养殖场分为种牛场、商品牛繁殖场、育成牛场和强度育肥场,各类型场的饲养是单一和阶段性的,从而使饲养标准和管理都便于标准化和机械化操作,降低了人工成本和饲料消耗,并使得产品整齐划一。美国八大企业控制着90%的屠宰量,最主要的4家企业加工75%的牛,并制成高端产品。10%的牛由小型屠宰场加工,满足当地客户对新鲜牛肉的需求。美国制定有非常严格而详细的卫生监控制度和程序,大型的屠宰场一般都有可追溯系统,小型屠宰场则依靠养殖户的诚信。

2.2 西欧国家适度规模模式

西欧的德国、法国、荷兰、奥地利等国土地和劳动力资源相对稀缺,资本和技术实力雄厚,且有悠久的养牛历史,因此以家庭农场为单位的资本和技术密集型,集约化小规模养牛比较盛行。荷兰牛场的规模多为30-50头,德国平均43头,比利时和法国的牛群规模稍微大些,其养殖规模取决于农场的规模。适度规模的家庭农场和农工商一体化的农民合作社是整个肉牛产业链的主体。在荷兰,农户都须加入至少一家农业合作社,所有产品也都卖给合作社。荷兰是全球最大的犊牛肉出口国,牛肉主要来自奶公犊育肥,白牛肉占荷兰牛肉消费市场的50%。具有发达的和标准化的犊牛育肥体系,包含从牛场设计、运输、乳粉饲料,到防疫、检验、屠宰各个环节。除了荷兰,美国有30%的牛肉来源于奶牛,英国奶牛业提供的牛肉占牛肉总产量的60%,日本55%的牛肉来自于奶牛群。

2.3 澳洲现代化草原畜牧业模式

以澳大利亚、新西兰为代表的现代草原畜牧业产业模式,50%以上的土地为草场,具有丰富的草地资源,草原畜牧业发展水平很高。以大中型家庭牧场为主体,天然草地资源获取饲草料的放牧型畜牧业。澳大利亚94%以上的农场是家庭农场,农场分为专业牛场和兼业牛场,农场面积通常在400-4000公顷。肉牛育肥以规模养殖为主,存栏万头以上育肥场饲养量占到了育肥总量的50%左右。澳大利亚经历过从天然草地获取饲草而自给自足、过度放牧导致草场退化、人工或半人工草地建设等阶段,因此重视结合天然草地和人工草地的承载力考虑载畜量,注重牧草品种的选育,维护和改良。澳大利亚畜牧业现代化水平高,各环节的生产作业都是由机械来完成。澳洲以其绿色、无污染肉类出口全世界,在生产加工、物流仓储、销售、装运出口至终端,有全方位、全过程质量控制,形成了完善健全的畜产品质量监控体系。

3 政策建议

3.1 产业发展总体思路

当前,我国肉牛产业正处在产业转型升级,提升竞争力的关键时期。我国农业生产基本条件与欧美等国家相比有很大的区别,劳动力丰富且成本低,但畜牧业技术和资金实力不高。我国肉牛产业发展应与我国农业生产条件相对应,在模式上应借鉴西欧经验,坚持以适度规模的肉牛养殖为主,通过规模效益降低牛肉生产成本。按市场经济发展的规律,通过龙头企业组织协调,把我国肉牛繁殖、育肥、屠宰加工、销售及流通与市场衔接起来,促成产业的布局区域化、生产专业化和经营一体化。

当前,国际牛肉生产成本低廉,国外资源被我国利用的空间和机会很大。鉴于我国牛肉需求和资源禀赋,我国肉牛产业发展的总体趋势是在坚持以国内生产保证牛肉需求的基本前提下,充分利用好“两种资源两个市场”,鼓励企业“走出去”步伐加快,满足多元化市场需求。

3.2 产业发展对策建议

3.2.1 创新养殖模式,重点扶持主产省

坚持以肉牛主产省区为发展重点,以适度规模的新型经营主体为抓手,通过加大金融、保险等支持方式确保这部分养殖户利益不受损,有养殖的积极性。一是繁育和育肥区域化发展。当前母畜繁育环节仍为产业发展的瓶颈,可在牧区和农牧交错带推广牧区放牧繁育,利用牧区繁育低成本的优势,在牧区断奶后到农区进行规模化育肥,降低人工成本。二是选择优势产区重点扶持。针对目前基础母畜存栏量下降问题,建议在全国范围内选择优势产区进行重点扶持,保证一定数量的基础母畜,但也要注意不可盲目扩大。针对肉牛生产大县的育肥户,建议由国家、生产大县、育肥户共同成立产业发展基金,用于补贴价格大幅下跌和遭遇重大灾害带来的损失。

3.2.2 注重饲草料供给,走可持续发展道路

借鉴澳洲发达的草地畜牧业模式和经验,饲草料均衡供应体系是发展现代肉牛产业的物质保障。改变原来我国草畜发展隔离状态,支持草食性畜牧业首先要重视饲草料发展。一是继续在玉米与肉牛生产大县推进“粮改饲”试点,大力推进青贮玉米和优质牧草生产。各级财政部门将采取先建后补、以奖代补方式给予鼓励支持。研究将把饲草料种植纳入良种补贴范围内。二是要充分利用农作物秸秆,建立专用饲料作物基地,推广粗饲料加工技术,开发专用饲料及饲料添加剂,优化饲料结构。三是在牧区、半农半牧区种植人工草地,推广草地改良和轮作方式,借鉴发达国家经验保证草场可持续发展。

3.2.3 制定法规加强监管,提升质量安全水平

近年来受国内牛肉价格高位和国内外价差的影响,国内牛肉的假冒伪劣和走私行为十分猖獗,既打压了国内消费者对国产牛肉的消费信心,也给国内牛肉产业的可持续发展带来不利影响。一是着力推进品牌化建设。牛肉品牌化是现代畜牧业的重要标志,依靠品牌带动牛肉产业转型升级,符合当今市场发展规律。加快牛肉全产业链追溯体系建设,进一步扩大覆盖范围,提高产品竞争力,保障牛肉品质。加大宣传力度,拓宽销售渠道,提升品牌知名度,实现优质优价。二是强化牛肉市场监管。加大牛肉市场巡查,注重源头治理和产销过程监管,严厉打击肉类产品掺假售假以及销售注水牛肉、假牛肉等违法行为,保护地区品牌,维护消费者利益。另外,需加强进口牛肉品质监管,对走私牛肉予以严厉打击,维护正常市场秩序。

3.2.4 拉长与拓宽肉牛产业链,提高效率和品质

针对我国肉牛产业链条短且窄的现状,一是拉长产业链。通过产业融合、产业集聚,将资本、技术以及各种资源要素跨界集约化配置,使生产、加工和销售、物流、仓储、技术推广等其他服务业有机整合在一起,使得一二三产业之间紧密相连、协同发展,最终实现了产业链延伸、产业范围扩展和农牧民收入增加。二是拓宽产业链。发达国家奶公犊一向是中高档牛肉的原料,我国在利用奶牛业生产牛肉的技术体系方面与国外肉有一定差距。我国每年生产奶公犊350万头左右,如果将奶牛资源很好的利用起来,将是我国牛肉的最好补充。建议在奶牛的主产区黑龙江、内蒙古、辽宁、山东等地规划犊牛育肥试点工作,进一步满足高端消费市场的青睐。

附件列表

您也可能感兴趣

- 甘当养殖顾问带富贫困农户2017-03-09

- 全国首批海运进口屠宰肉牛抵达山东2017-02-21

- 一切得从“牛的幸福”说起……2017-02-20

- 肉牛交易搭上了互联网2017-02-16

- 我国家禽品种国产化的成就、挑战与机遇 2017-02-15

- 宁夏去年肉牛发展势头好 存在问题需要关注2017-02-08